親の経験はそのまま

子供の知識になります。

我が家の子供達は

年末の大掃除で出た不用品を

子供達自ら「ネットで売る!」

と言って

出品して稼いでいました。

最初は全額を渡していましたが、

お金の価値を分かっていない所が

見えたので、それはやめました。

今は彼らの働きによって、

取り分の比率を変えています。

フリマアプリでの手順は

1、写真を撮る

2、説明文を書く

3、梱包する

4、発送する

5、その他(顧客対応)

になりますが、

彼らがやりたい所だけ

今はさせていて

どの作業をやったかによって

手取りの配分を決めています。

何もやらなくても

商品(不用品)を提供したということで

最低20%は手元に入ります笑

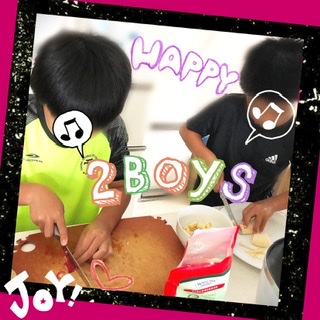

上の子はほぼ全部自分で

出来るようになっています。

小学3年生の下の子は

写真撮影とサイズの採寸位ですが、

それらも

「生きた算数」になっています。

販売額から販売手数料と配送費が引かれ、

そこから(最低)20%が取り分になる

など、子供達に説明し

子供達自身に計算式を書かせて

取り分の計算と値決めをさせています。

ビジネスの原理原則は同じなので、

この感覚はもっと彼らが大きくなった時に

不動産や経営などにも活かせる能力となるはずです。

子供達は、

外からお金を稼ぐ手段を

こうやって覚えていっています。

今では普段から

これは売れるのか?売れないのか?

という視点を持つようになりました。

物を綺麗に扱えば

売れることも学んでいます。

お金は生活に直結します。

元夫はお金の話しをすると

「金の亡者」と言って

私のことを罵りました。

私はそうは思っていません。

お金に対するイメージの悪さは

稼ぎ方を知らないのと

お金とは何か?ということを

知らないからだと思っています。

彼らが不用品を出品することで

汚いお金が手に入ったのでしょうか?

私は「NO」だと思っています。

物を綺麗に使い

それをゴミ箱へ捨てるのではなく

次の欲しい人へ渡していく。

その一連の中にも労働が

入ってきています。

(先ほど書いた作業など)

労働が伴うのですから、

対価として受け取った

正当なお金です。

そのお金で

また自分の欲しい物や経験を手に入れ

自分の生活を豊かにしていくのは

素晴らしいことだと思います。

これらの発展系が

新しい価値のあるものを

世の中へ提供する、

だと思っています。

なのでお金が沢山ある人は

人の感謝の数がそれだけ多いということだと思っています。

無料で提供しろ!というような人は

人から搾取しているだけです。

無理矢理脅してお金を

取り上げるわけではありません、

誰かの労働に対して

欲しい人が気持ちよく

お金を払う、

そしてそのお金を受け取ること。

これを「稼ぐ」こと、

と私は思っています。

子供達も

小さい頃から

「稼ぐ」手段を知っていれば

この先

もし私に何かあったとしても

選択肢を狭める必要がないことに気づけると思います。

またやりたいことが見つかった時に

道は沢山あることも

彼らはきっと理解するはずです。

「稼ぐ」ことだけでなく

自分の生活(料理など含む)を

自分で何とかすることが出来れば

(学校の成績関係なく笑)

どんなことがあっても

逞しく育っていけるのではないかと

思っています。

物販について詳しく知りたい場合は

下記から登録をお願いします!

私が実際にどうやって今のような生活に辿り着いたのか。

ブラック(モラハラ)夫から脱出するために

取り組んだことのお話しを

動画にまとめました。

その3つの無料動画をプレゼント

させて頂きます!

合計6日間に渡り

お伝えさえて頂きます。

お申し込みは

こちら からお願いします!!